Nunca vivi em ditadura, mas há algo de familiar na ascensão do populismo. Sempre que a realidade se complica e se torna mais difícil de suportar, emergem discursos que prometem clareza, rumo e redenção. E é nesses momentos que se ouve, com nitidez, uma voz que se apresenta como guia, como solução. Há sempre uma voz que simplifica, que acusa, que promete devolver um mundo que talvez nunca tenha existido. Nesta semana dediquei-me a este assunto e descobri formas novas de olhar para a origem deste fenómeno. É que o populismo não é um acidente histórico ou um reflexo direto da escolaridade: é uma resposta recorrente ao desconforto da incerteza.

Mas quais são os mecanismos que tornam essa voz tão eficaz? Essa, é uma voz que não ensina, mas oferece consolo a quem busca respostas simples. Não ilumina, mas parece aquecer. Serve-se de um imaginário histórico, legitima-se de forma dogmática. Apresenta-se a prometer rumos que restauram glórias. Glórias do passado projetadas no futuro, um futuro que começa por reimaginar um presente reconfortante. É uma voz em forma de paternalismo. Que veste a moda do presente e consubstancia uma matriz estática. Talvez por isso nos engane: porque veste um fato novo, mas o corpo por dentro é o mesmo. E muitos de nós, sucumbimos ao velho impulso humano por segurança, por pertença, por uma explicação que nos liberte do desconforto de não sabermos.

Não estranhem este mergulho no coletivo, em falar em “nós”, ao invés de falar d’”eles”. É certo quer tendo a distanciar-me dos lugares dos discursos populistas e tenho procurado manter-me atento, até vigilante, às formas como o populismo se instala, muitas vezes a partir de gestos aparentemente inofensivos, outras vezes com uma evidência brutal. Mas neste exercício decidi suspender, por instantes(!), essa posição crítica e quase militante. Não para a abandonar, mas para a complementar com outra: a de quem procura perceber, a partir de dentro, o apelo real destas vozes. Um gesto de escuta analítica, não de adesão. Um mergulho, não uma rendição.

Costumamos falar da vulnerabilidade ao populismo como se fosse um erro alheio. Como se houvesse populações mais suscetíveis, mais ignorantes, mais manipuláveis. Mas parece não ser bem assim. Isso, provavelmente, é também uma simplificação. O populismo não brota de uma condição externa (como o acesso à escolaridade), mas sim de vulnerabilidades internas. Da ansiedade perante um mundo cada vez mais denso e contraditório, da vertigem que sentimos quando tudo parece interligado e, ainda assim, fora do nosso alcance. É nesses momentos que ansiamos por quem aponte o dedo com confiança, por quem diga “é ali o mal”, “eu sou a solução”.

O problema é que esse conforto tem um preço. E o preço é alto.

A erosão da ética, a banalização da autoridade e o aplauso à simplificação têm consequências reais, estruturais, com efeitos difíceis de reverter. Foi precisamente ao constatar o modo como certas figuras – alheias a qualquer compromisso com o bem comum – ascendem à esfera política e social, que senti necessidade de mergulhar ainda mais fundo. Quis compreender os mecanismos que tornam isto possível. Comecei então a interessar-me por questões ligadas à ética, pela perceção pública da competência, e pela forma como, tantas vezes, a inteligência acaba ao serviço da confirmação de crenças – e não da verdade.

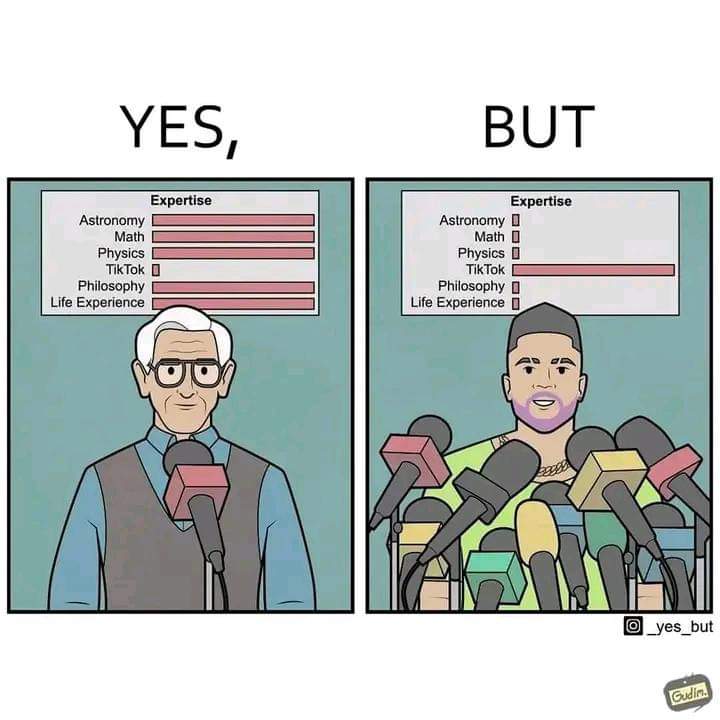

Um fenómeno perigoso a que assistimos é a desvalorização do pensamento crítico e ponderado. Pessoas verdadeiramente inteligentes tendem a trazer para o debate as suas dúvidas, tendem a questionar, hesitam… Isso exige tempo, exige cuidado… Mas, nos tempos que correm, essas qualidades passam facilmente por fraquezas. Em contrapartida, quem fala com aparentes certezas – mesmo sem base sólida – soa mais convincente. E assim, a inteligência, quando não vem embrulhada em convicção sonora, é muitas vezes descartada como indecisão ou inutilidade. Não é por acaso que as pessoas mais reflexivas raramente chegam ao poder. Como escreveu Maquiavel, parecer competente é muitas vezes mais eficaz do que sê-lo.

A dúvida não fica bem na fotografia. E a ética, quando é coerente, leva-nos tantas vezes a abdicar do que mais desejamos. É este paradoxo que fragiliza as democracias: os melhores ficam em silêncio, ou hesitam demasiado tempo, enquanto os mais simples – ou os mais cínicos ocupam o espaço com slogans.

A isto (que não é pouco!) junta-se outro elemento mais subtil, mas não menos poderoso. Pois, porque tendemos a preferir os que nos são semelhantes e a confiar em quem pensa como nós, é isso que vemos acontecer nas estruturas de poder. Nas entranhas das estruturas de decisão, criam-se bolhas onde o pensamento crítico desaparece, onde todos confirmam os preconceitos uns dos outros. Aí, a diversidade passa a ser uma ameaça e a diferença, um risco. A isto chama-se homofilia e o populismo alimenta-se disso: da ideia de um “nós” puro, homogéneo, ameaçado por um “eles” difuso e maligno.

Outra forma de olhar para a pujança dos líderes menos competentes é através do efeito Dunning-Kruger. Este é um viés cognitivo que conduz a que aqueles que menos sabem, sejam frequentemente os mais confiantes no seu conhecimento. Deve-se precisamente ao facto de não saberem o suficiente para perceber o quanto não sabem. Pois os que mais sabem, hesitam, porque conhecem os limites da sua visão. Talvez porque já se enganaram o suficiente para desconfiar da próxima certeza, ou até porque aprenderam que a realidade tem sempre mais cantos e recantos do que qualquer teoria consegue abarcar.

Na era do imediatismo, quem responde devagar parece não ter resposta nenhuma. O pensamento crítico, que demora tempo, parece por vezes ser um sinal de fraqueza. Pena que esta virtude civilizacional – do homem se superar – carregue em si mesma o risco do seu desaparecimento. E não ajuda que, em momentos de crise, a urgência em encontrar explicações nos leve para discursos simplistas. O cérebro humano detesta ambiguidade e procura instintivamente fechar o mundo em explicações definitivas. Este processo tem um nome e tudo – chama-se “encerramento cognitivo”. A massa cinzenta que herdámos dos tempos das sociedade primitivas detesta zonas cinzentas. Quer preto e branco, certo e errado, amigo e inimigo. Quer líderes fortes (sim, há reminiscências do paternalismo aqui, também) que digam “acabou-se”, “basta”, “comigo não”. Parece que o encerramento cognitivo está também por detrás desta preferência pelos líderes das certeza rápidas, mesmo que, no íntimo, saibamos que por vezes é tudo uma encenação. É assim que o populismo se insinua: não pela razão, mas pela necessidade emocional que temos de alguém que nos tire deste labirinto. De alguém que transforme o mundo numa narrativa fácil, ainda que falsa. De alguém que nos diga: “tu estás certo, os outros é que não prestam”.

Tanto que, muitos de nós (sim, mantenho-me dentro desta ideia do “todos”) parecemos estar dispostos a abdicar de valores democráticos. Chega a um ponto em que, para nos sentirmos mais seguros, acabamos por aceitar discursos que colocam em causa os próprios valores da democracia – como a liberdade, a escuta ou o respeito pelas diferenças. O problema é que, ao ceder a essa troca, acabamos também por abdicar da nossa própria voz. E essa, talvez sem o percebermos, torna-se cada vez mais frágil e mais fácil de calar.

Talvez por isso mesmo – porque a nossa voz se fragiliza sem darmos por isso – não baste limitarmo-nos à denúncia ou à indignação. Se queremos resistir, precisamos de outro caminho: não basta identificar os riscos, é necessário agir. Combater o populismo não pode passar apenas por fact-checking ou indignações morais. É preciso criar espaços de escuta. É preciso recuperar a dignidade da dúvida. É preciso ensinar, e mostrar que viver com complexidade não é uma fraqueza, mas uma força. É preciso Avisar a Malta que pensar com cuidado é um ato político. Que hesitar, por vezes, é o que nos salva.

No fundo, talvez a resposta esteja em reaprendermos a ser humanos em vez de termos sempre razão. E percebermos que, por mais novo que seja o fato que veste, o populismo continua a querer ser como aquele velho amigo de infância: o que nos dava a mão quando tínhamos medo – mas que nunca nos deixava crescer.

Vou mais longe. Reduzir uns a “fascistas” e outros a “democráticos” é também uma forma de simplificação tóxica. E arrisco até dizer que talvez o nosso dever seja abrir a nossa casa a todos – mesmo aos que nos parecem irredutíveis – confiando que, numa casa feita de escuta e de amor, o fascismo fica à porta. Só entram as pessoas.

—

Em vez de puxar por referências académicas (tenho-o feito recentemente, em virtude das temáticas intersetarem os meus estudos no mestrado e disso ser uma prática que também me é conveniente), decidi antes partilhar um vídeo, que é uma excelente síntese do escrevo.